「高分子(ポリマー)」と聞くと、あなたは何を思い浮かべますか?

多くの人が「レジ袋」や「ペットボトル」のような、安価で大量生産される「プラスチック」をイメージするかもしれません。もちろんそれらも高分子の重要な一面ですが、それは高分子の世界のごく一部にすぎません。

現代の化学では、まるでSF映画から飛び出してきたような、驚くべき機能を持つ「すごい高分子」=機能性高分子が次々と生み出されています。これらは私たちの生活を根本から変える力を持っており、最先端の研究対象です。

この記事では、そんな「すごい高分子」の中から、特に注目の3つの材料を紹介します。

1. 「電気を通す」高分子:曲がるディスプレイ(有機EL)の秘密

「プラスチックは電気を通さない(絶縁体である)」

これは、高校の化学や物理で習う「常識」でした。事実、ほとんどのプラスチックは電線やコンセントのカバーに使われ、電気を安全に使うために役立っています。

しかし、2000年にノーベル化学賞を受賞した白川英樹博士らの研究は、この常識を覆しました。彼らは、特定の構造を持つ高分子(導電性高分子)が、ヨウ素などのハロゲンを少しだけ混ぜることで、まるで金属のように電気を通すことを発見したのです。

どうやって?

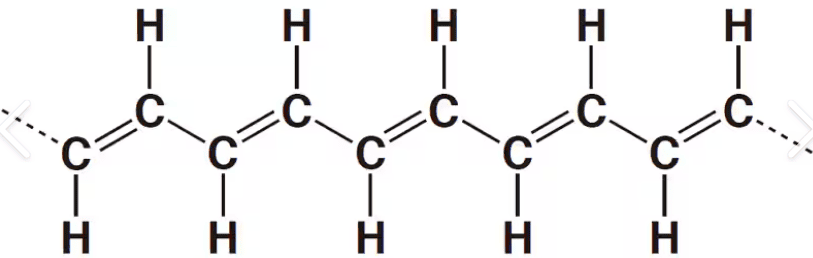

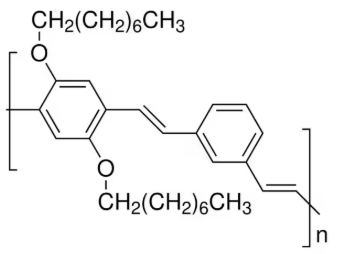

簡単に言えば、分子内に「電子が自由に動き回れる通り道」を設計したのです。(専門的には「共役(きょうやく)π電子系」と呼ばれます)。

身近な例:有機ELディスプレイ

この発見が実用化された最大の例が、あなたの持っているスマートフォンやSwichかもしれません。「有機EL (OLED) ディスプレイ」です。

- 「有機」=有機化合物(高分子)を使っている

- 「EL」=Electro-Luminescence(電界発光)

電気を通す高分子(有機半導体)に電圧をかけると、高分子そのものが美しく発光します。従来の液晶と違い、バックライトが不要なため、

- 超薄型・軽量

- 折り曲げたり、丸めたりできる(フレキシブル)

- コントラストが鮮やか(黒が本当に黒い) といった特徴が実現できました。折りたたみスマホや、壁に貼るような薄いテレビは、この「電気を通す高分子」なしには実現できませんでした。

2. 「傷が治る」高分子:自己修復(セルフヒーリング)ゴム

車やスマートフォンの表面についた傷がもし、勝手に元通りになったとしたらどうでしょう?

そんな夢のような材料が「自己修復(セルフヒーリング)材料」です。

人間の皮膚が怪我をしても治っていくように、素材自身が受けたダメージ(切断や傷)を検知し、自発的に元の状態に修復する機能を持っています。

どうやって?

「そんなこと可能なのか?」という声が聞こえてきそうですが、実際に可能です。

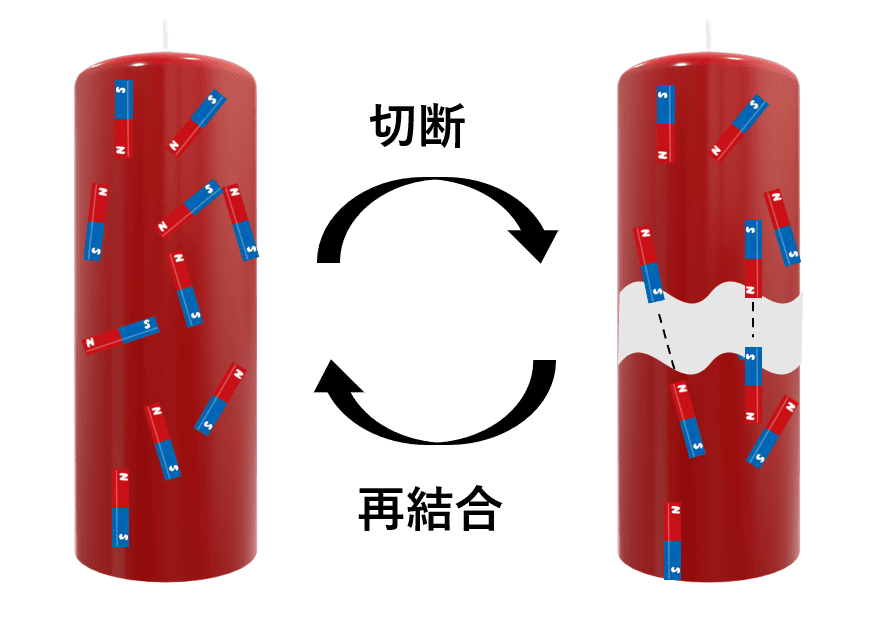

様々なアプローチがありますが、代表的なのは「元に戻りやすい結合」を分子に組み込む方法です。

例えば、分子同士が「切れやすく、つながりやすい」弱い結合(水素結合や可逆的な化学結合)で、あえて結ばれています。素材が切断されると、その結合はいったん切れますが、断面同士をくっつけておくだけで、分子が再び動き出し、お互いを見つけて再結合します。まるで、強力な磁石が無数にくっついたゴムをイメージすると近いかもしれません。

これからの応用先

- 傷が消えるスマホケースや自動車塗装

- 何度も使える医療用接着剤

- 耐久性が格段に上がった工業用部品

耐久性が上がって捨てる量を減らすことができるため、環境負荷の低減にも大きく貢献すると期待されています。

今話題のSDGsにもぴったりですね!

3. 「形を覚えている」高分子:形状記憶ポリマー

最後は、一度変形させても、「元の形を覚えている」高分子です。

特定の温度(ガラス転移点や融点)を境にして、物質の硬さが大きく変わる高分子の性質を利用しています。

どうやって?

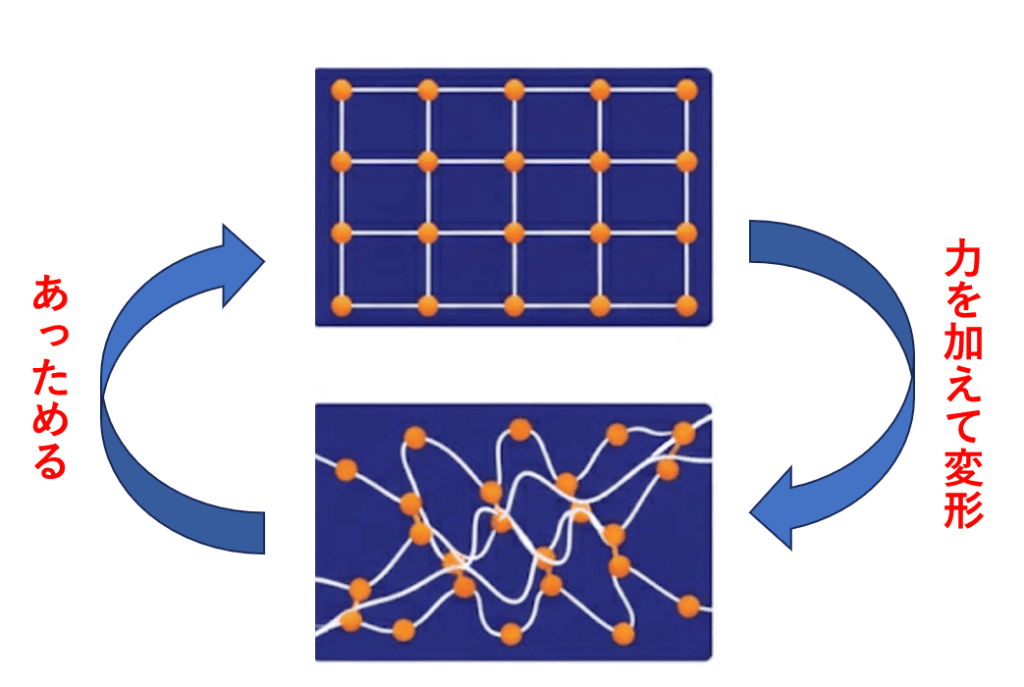

仕組みは「記憶」と「固定」の2ステップです。

- 「元の形」を記憶:まず、素材の「これが本来の形だ」という状態(網目構造など)を作ります。

- 変形と固定:素材を温めて柔らかくし、力を加えて変形させます。その形のまま冷やすと、分子が動けなくなり、変形した状態(一時的な形)で固定されます。

- 「記憶」の呼び出し:これを再び「記憶を呼び出すスイッチ」(多くの場合、再び温めること)を入れると、分子が動き出すエネルギーを得て、一斉に「元の形」に戻ろうとします。

医療現場で既に大活躍

この技術は、特に医療分野で大活躍しています。

- 医療用の縫合糸:手術の際、体内で結び目を作るのは大変ですが、形状記憶ポリマーの糸なら、体温で温まると自動的に締まったり、結び目ができたりします。

- カテーテル:体に入れるときは細くまっすぐですが、血管内の目的の場所で体温によって複雑な形に変形し、治療を行うことができます。

ほかにも、宇宙空間で自動的に広がるアンテナや、温度で開閉するスマートテキスタイル(衣服)など、狭い場所への搬入や、自動で動く仕組みへの応用が進んでいます。

まとめ

「高分子」は、レジ袋のような単純な素材から、

- 電気を通す(有機EL)

- 傷を自己修復する(セルフヒーリング)

- 形を記憶する(形状記憶)

といった、まるで知能を持っているかのような「機能」を持つ素材へと進化しています。

今日紹介したのは、そのほんの一部です。ほかにも「水だけを通す膜(海水淡水化)」「光で発電する高分子(有機太陽電池)」「特定の物質だけにくっつく高分子(バイオセンサー)」など、化学者たちのアイデアによって高分子の可能性は無限に広がっています。

高分子化学は、まさに「未来をデザインする化学」なのです!

コメント