「3Dディスプレイ」や「偽造防止インク」、あるいは「植物のストレス検知」。これら最先端技術の鍵を握る現象として、CPL(円偏光発光)がいま注目を集めています。

少し難しそうな名前ですが、原理は「光の回転」という非常にシンプルなものです。

今回は、次世代の光技術として研究が進むCPLについて、その仕組みから測定方法、そして私たちの生活をどう変えるのかをわかりやすく解説します。

CPL(円偏光発光)とは何か?

CPLは Circularly Polarized Luminescence の略で、日本語では円偏光発光と呼びます。一言でいうと、「回転しながら進む光」のことです。

普通の光との違い

私たちが普段見ている太陽光や蛍光灯の光は、波の振動方向がバラバラ(非偏光)です。一方、偏光(Polarization)は、振動方向が決まった光のことを指します。

- 直線偏光 (Linear Polarization): 一定の平面内だけで振動する光。

- 円偏光 (Circular Polarization): らせん階段を登るように、くるくると回転しながら進む光。

通常の蛍光はバラバラの方向に振動していますが、CPLは「右回転」または「左回転」のどちらかに偏って光るという特殊な性質を持っています。

なぜ光が回転するのか?

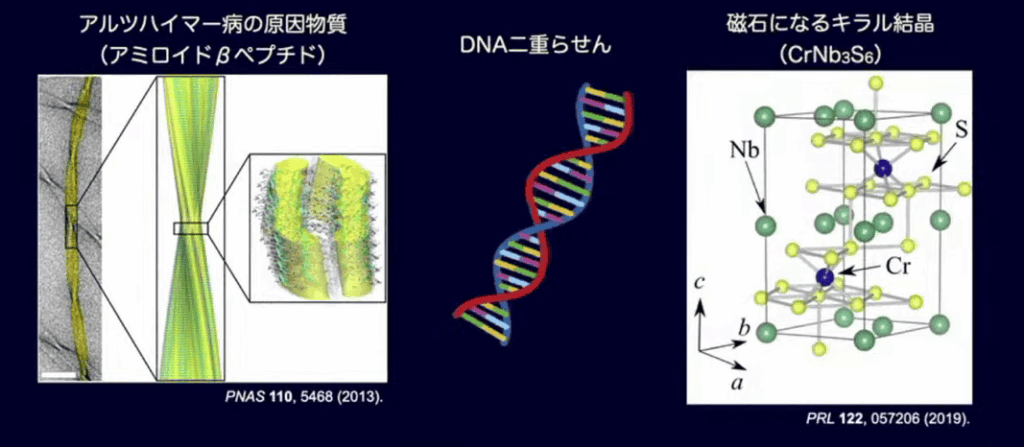

特定の物質だけが回転する光(CPL)を出す秘密は、物質の「キラリティ(Chirality)」にあります。

キラリティとは?

キラリティとは「右手と左手」のように、鏡に映した形が元の形と重ならない性質のことです。

化学の世界では、このような性質を持つ分子を「キラルな分子」と呼びます。

発光のメカニズム

物質に紫外光などを当てると、エネルギーを吸収して「励起状態(元気な状態)」になります。元の「基底状態(安定な状態)」に戻るときに、余分なエネルギーを光として放出します。

このとき、物質自体が「らせん構造」や「ねじれた構造(キラルな構造)」をしていると、そこから出る光もそのねじれの影響を受けて回転します。

つまり、「物質のカタチのねじれ」が「光のねじれ」に変換されるのがCPLの正体です。

CPLの測定方法と評価指標

CPLは人間の目では直接見分けることができません(一部の甲虫類やシャコは見分けることができます!)。そのため、専用の装置を使って測定します。

測定装置:CPL分光光度計

→特殊なフィルターを使い、「右回転の光」と「左回転の光」の強さの差を検出します。

性能を表す指標:glum値(g値)

→「どのくらい強く円偏光しているか」を表すのが、g値(ルミネッセンス非対称性因子)です。

以下の式で定義されます。

\(\Large{g_{lum} = \frac{2(I_L – I_R)}{I_L + I_R}}\)

\(I_L\) = 左円偏光の強さ \(I_R\) = 右円偏光の強さ

この値は 「-2 ~ 2」 の範囲をとります。

(0 の場合:回転していない(ただの蛍光)。2 または -2 の場合:完全に回転している純粋な円偏光。)

【深掘り】高いg値を示す分子の例CPLの強さ

glum値は、分子がどれだけ「ねじれた」構造を持っているかに大きく依存します。

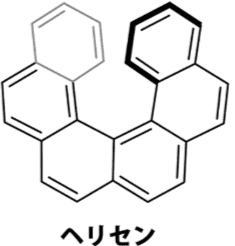

例1:ヘリセン (Helicene)

ベンゼン環が「らせん状」につながった分子です。構造自体が非常に強固な「ねじれ」を持っており、CPL研究の初期から代表的な分子として知られています。らせんの巻き方によって右巻き(P体)と左巻き(M体)が存在し、それぞれ逆回転のCPLを示します。

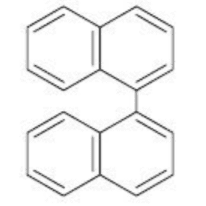

例2:ビナフチル (Binaphthyl)

2つのナフタレン環(ベンゼン環が2つ繋がったもの)が、1本の結合(単結合)でつながった構造をしています。この2つのナフタレン環は、お互いの反発を避けるために「ねじれた」位置関係(軸不斉)をとります。このねじれがキラリティの源となり、CPL特性を示します。

例3:キラル高分子(ポリマー)

低分子(小さな分子)だけでなく、高分子(ポリマー)でもCPLの研究は活発です。

ビナフチルやヘリセンのようなキラルなユニットをポリマーの主鎖(幹)や側鎖(枝)に組み込む。ポリマー鎖自体が、DNAのように「らせん構造」を巻くように設計する。このように、分子レベルのねじれを材料全体に反映させることで、より実用的なCPL材料(フィルムなど)の開発が進められています。

CPLはなにに使える?(応用例)

「光が回転する」という性質は、私たちの生活をどう豊かにするのでしょうか。代表的な応用例を紹介します。

3Dディスプレイ

現在の3Dメガネは、右目用と左目用に異なる偏光を見せることで立体感を出しています。最初からCPLを発する材料を使えば、フィルターによる光のロスをなくし、非常に明るく省エネなディスプレイが作れます。また、外光反射を抑える効果もあり、屋外でも見やすい画面が実現できます。

セキュリティインク(偽造防止)

CPLインクで印刷されたパスポートや紙幣は、特殊なフィルターを通さないと模様が見えません(あるいは色が消えます)。コピー機では「光の回転」までコピーできないため、最強クラスの偽造防止技術として期待されています。

植物のバイオセンシング

実は、植物の葉緑素(クロロフィル)もわずかにCPLを出しています。植物がストレスを受けるとCPLのシグナルが変化することがわかっており、「植物の健康診断」への応用が進められています。

(参考)CPLには2種類ある?

この事実はあまり知られていませんが、一口に「CPL」といっても、その意味は細かく分けると2種類あります。

1つが「円偏光発光」で、上で説明していたものです。

もう一つが「疑似的に円偏光の光を出す」というもので、分子自体が発光をするものではないものです。

これのメカニズムですが、大きなキラリティを持つ分子の内側に蛍光色素などを入れることで、キラル分子自体は発光していないが、内側の蛍光色素が出す光のうち片方巻きの光だけをシャットアウトすることで円偏光を出す、というものです。

細かい違いですが、2種類あるよというお話でした。

まとめ

この記事のまとめです。

CPL(円偏光発光)は、回転しながら進む光のことで、物質のキラリティが光に転写されて発生します。性能はglum値で評価され、ヘリセンやビナフチルのように強固なねじれ構造を持つ分子が高い値を示します。

この技術は、ディスプレイ、セキュリティ、バイオなど、幅広い分野で実用化が待たれています。

そんな未来の科学、CPLでした。

コメント