今回は分子軌道論のちょっと応用的な内容について書いていきます。

大学の化学の講義で分子軌道論を扱ったときに、「酸素が常磁性を持つ」ってことをちらっと聞いたことがある人もいるんじゃないですか?

もしくは課題で「酸素が常磁性を持つ理由を説明せよ」みたいなものが出てる人もいるかもしれません。

そんなわけで、この記事では酸素が常磁性を持つ理由について書いていきます!

常磁性と反磁性について

まず、常磁性と反磁性の語句の確認をしておきましょう。

常磁性とは磁性がある、つまり磁石にくっつく性質のことで、反磁性とは逆に磁石にくっつかない性質のことです。

そもそも磁性は電子のスピンによって生まれています。でも、分子軌道上で基本的に電子は対になっているので

「↑」と「↓」のスピンが打ち消しあってしまい、磁性は消えてしまいます。

でも、不対電子を持つ分子の場合はその分の磁性はそのまま残りますよね?それが常磁性をもつ分子です。

というわけで、分子軌道を考えたとき、不対電子があれば常磁性をもち、不対電子がなければ反磁性を持ちます。

常磁性の例

酸素分子(O2)

お待たせしました。酸素の登場です。

上の図は、酸素の分子軌道を表しています。

分子軌道の一番上の、2p軌道からなる分子軌道の反結合性軌道に不対電子がありますよね!

ということで酸素は常磁性を帯びます。

ちなみに磁石をシャボン玉に近づけるとくっつきますが、それはシャボン玉の中の酸素が常磁性を持つからです。

反磁性の例

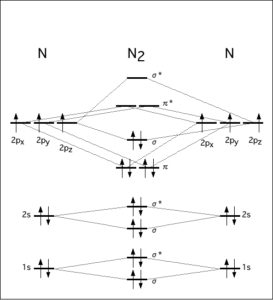

窒素分子(N2)

見ての通り、窒素分子の分子軌道には不対電子がありません。

というわけで窒素分子は反磁性を帯びます。

ちなみに大体の分子が反磁性を帯びてます。

ちなみに

常磁性か反磁性かを見分けるのはなかなかめんどくさいですよね。

いちいち分子軌道を書いて電子を入れて…ってやらないといけないし。

でもどっちか簡単に分かるときがあります。それは分子の持つ電子の総数が奇数の時です!

総数が奇数なら、絶対に不対電子が出来るのでその分子は常磁性を帯びますよね。

例としては、\(\ce{NO, NO_2}\)などが挙げられます。

コメント